Sujet 2 – Bac blanc 2023 – Ecrit

Exercice 1 : Synthèse – Bactéries et résistance à un antibiotique

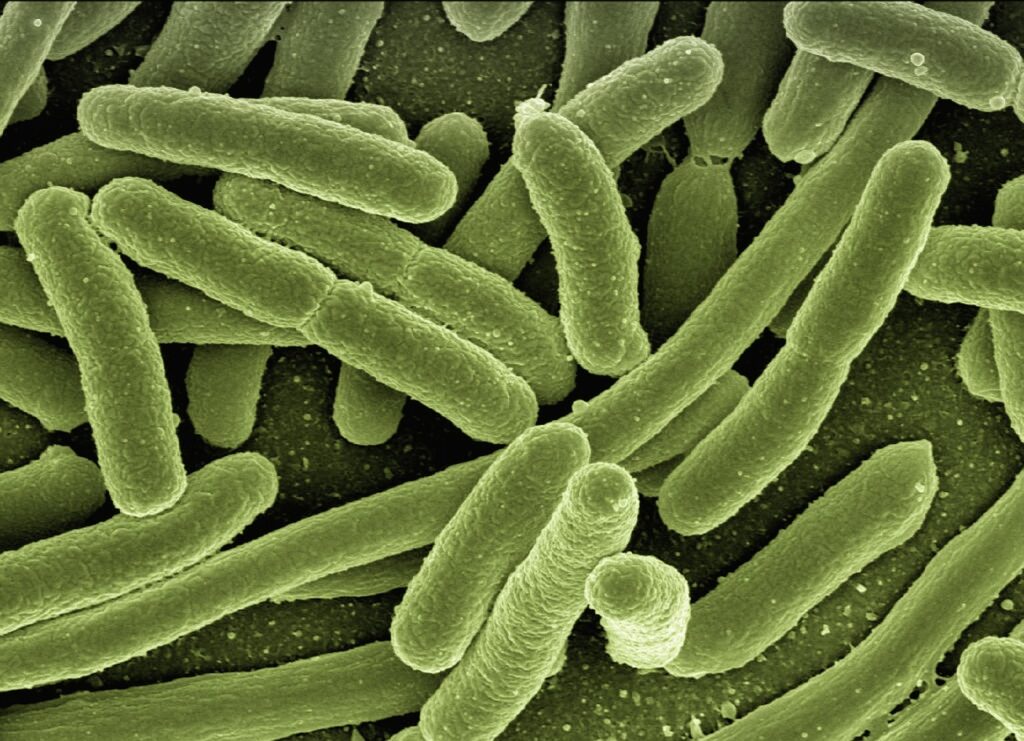

La résistance des bactéries aux antibiotiques est un problème majeur de santé publique. En milieu hospitalier notamment, la propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques est responsable d’infections à l’origine de plusieurs dizaines de milliers de décès par an en Europe.

Expliquez la transmission de la résistance à un antibiotique dans des populations bactériennes et ce qui favorise l’augmentation de sa fréquence.

Vous rédigerez un texte argumenté. On attend que l’exposé soit étayé par des expériences, des observations, des exemples…

Document de référence :

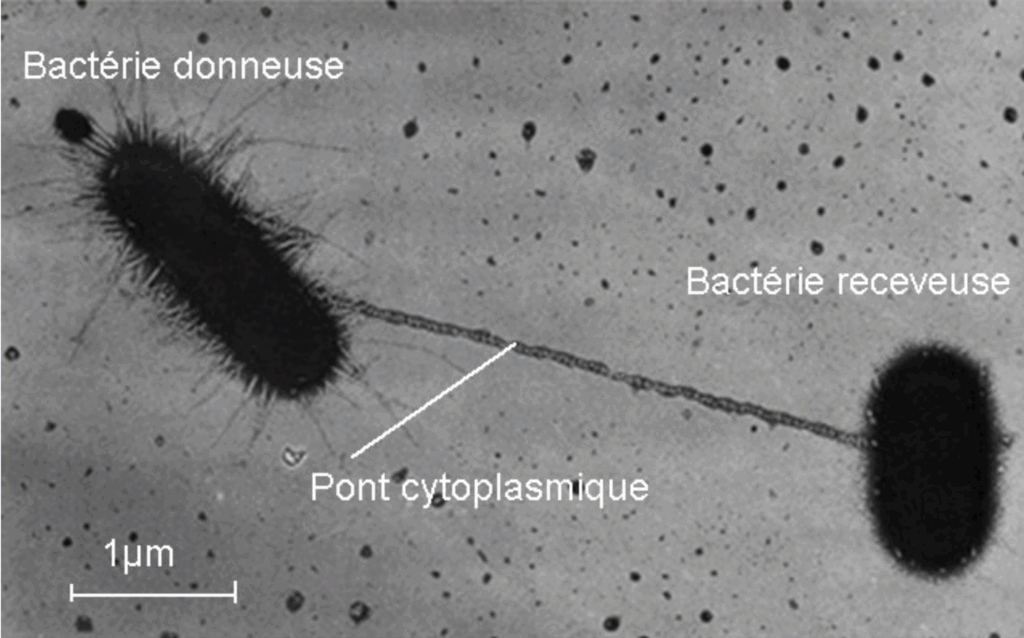

Il existe différents mécanismes de transfert d’ADN entre deux bactéries appartenant ou non à la même espèce. Lors de ces processus, on constate le passage d’ADN d’une bactérie donneuse à une bactérie receveuse.

EXERCICE 2 : Etude de documents – Le mode d’action des venins de serpents

La plupart des venins de serpents ont entre autres un effet paralysant (impossibilité de contracter les muscles volontairement), qui peut entraîner la mort par arrêt du fonctionnement des muscles respiratoires de leur victime. On s’intéresse au mode d’action de deux de ces toxines : la fasciculine, présente dans le venin du serpent mamba, et l’α-bungarotoxine, présente dans le venin du serpent bongare.

Expliquer l’effet paralysant de la fasciculine et de l’α-bungarotoxine.

Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix intégrant des données des documents et les connaissances utiles.

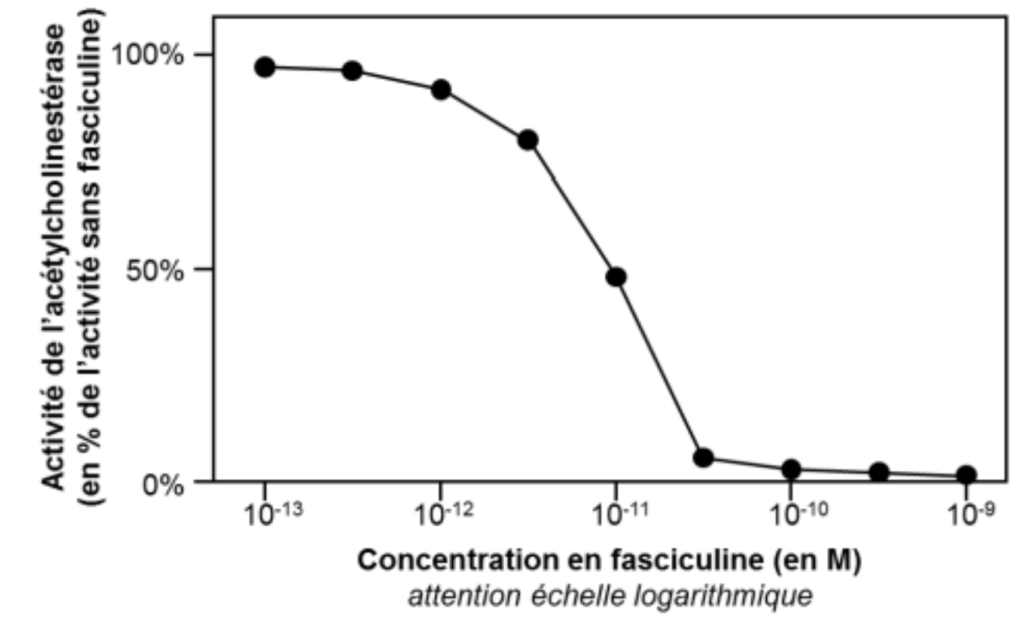

Document 1 : Effet de la fasciculine sur l’activité de l’acétylcholinestérase

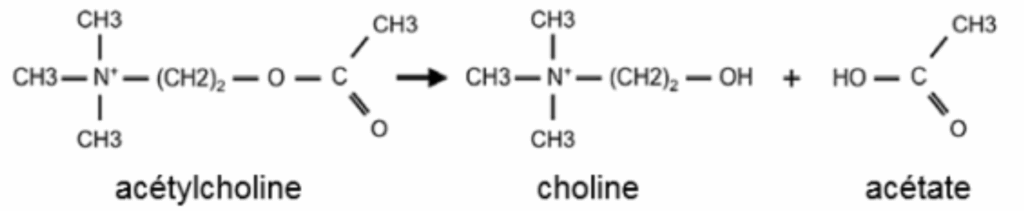

L’acétylcholinestérase est une enzyme présente dans la fente synaptique de la synapse neuro-musculaire. Elle met fin à la transmission du message nerveux moteur en détruisant le neurotransmetteur, l’acétylcholine. L’acétylcholinestérase catalyse l’hydrolyse de l’acétylcholine selon la réaction suivante :

L’activité d’hydrolyse de l’acétylcholine par l’acétylcholinestérase a été mesurée in vitro, en présence de diverses concentrations de fasciculine. Le pourcentage d’activité est donné par rapport à l’activité de l’enzyme en l’absence de fasciculine.

Source : d’après Marchot P et al. (1997). J Biol Chem, 272(6):3502-10.

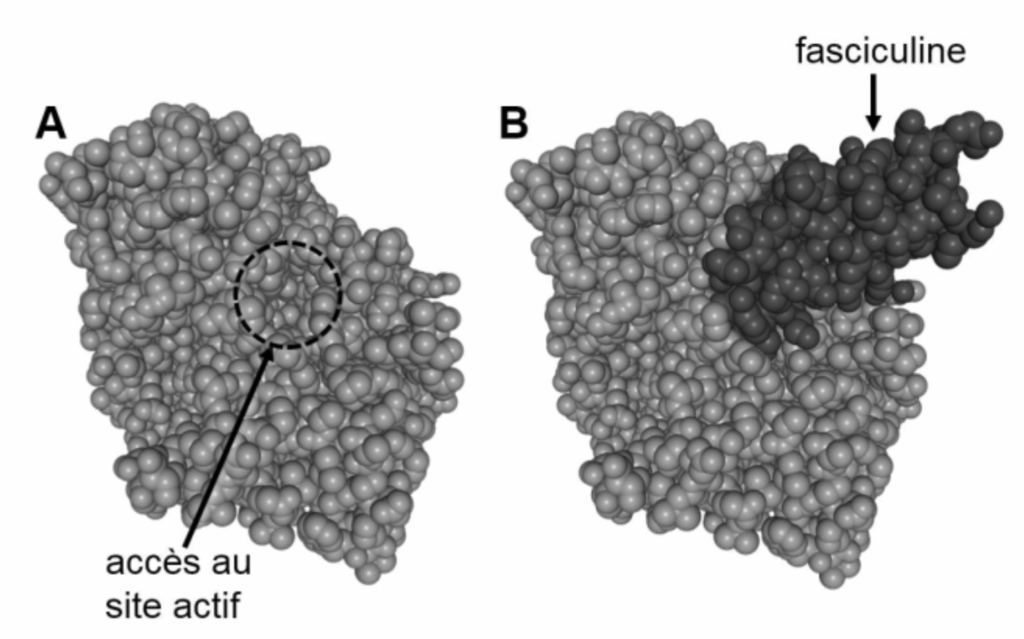

Document 2 : Modèle moléculaire de l’acétylcholinestérase

La molécule d’acétylcholinestérase forme en son sein une sorte de poche étroite ouverte vers l’extérieur, au fond de laquelle se trouve le site actif. Le site actif d’une enzyme est la zone de la molécule qui assure la réaction chimique catalysée, il est donc indispensable à l’activité enzymatique.

Diverses molécules peuvent se lier à l’acétylcholinestérase par un site de liaison périphérique.

Modèles de la molécule d’acétylcholinestérase :

A : molécule seule, montrant l’accès au site actif ;

B : molécule liée à la fasciculine.

Ces modèles moléculaires sont obtenus par reconstruction numérique avec le logiciel Libmol à partir de données expérimentales issues d’études de la molécule par diffraction aux rayons X.

Source : d’après Soreq H & Seidman S (2001). Nature Reviews Neuroscience,volume 2, 294–302 et Libmol.

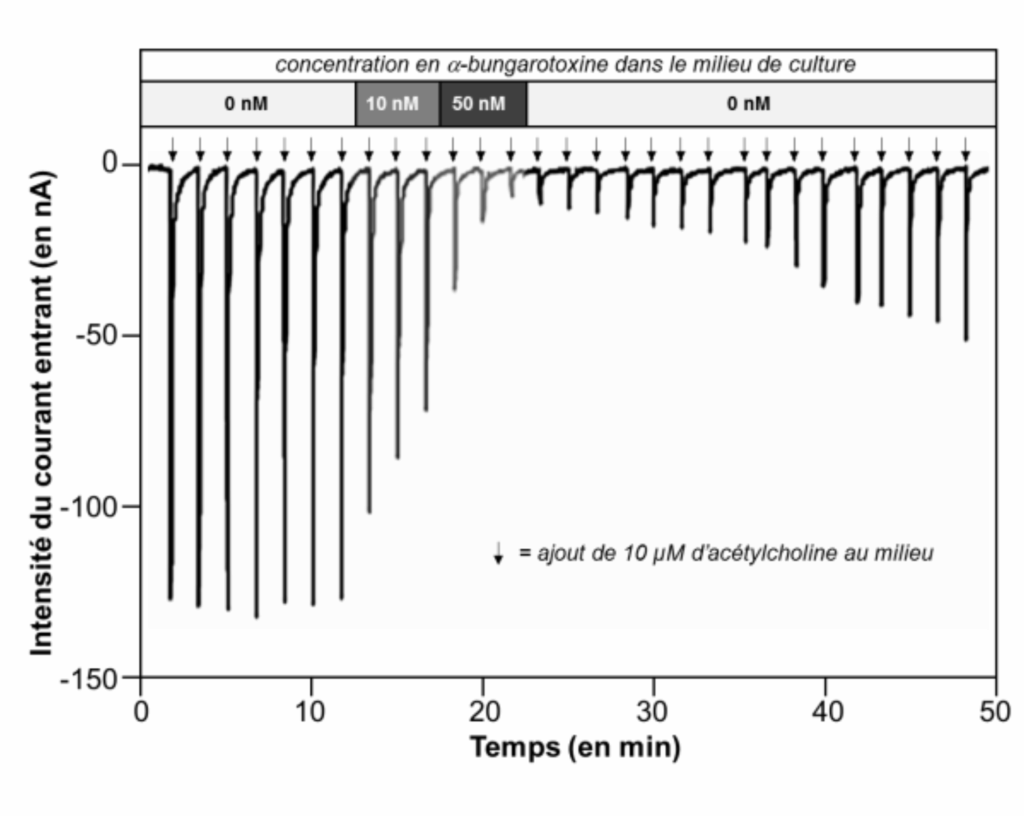

Document 3 : Action de l’ α-bungarotoxine

L’action de l’ α-bungarotoxine a été mesurée in vitro, sur des cellules en culture portant des récepteurs à l’acétylcholine. On a mesuré le courant électrique entrant dans les cellules (en nA), en réponse aux ajouts successifs de 10 µM d’acétylcholine dans le milieu, en l’absence et en présence d’ α-bungarotoxine (10 et 50 nM).

Source : d’après www.alomone.com/p/bungarotoxin/B-100

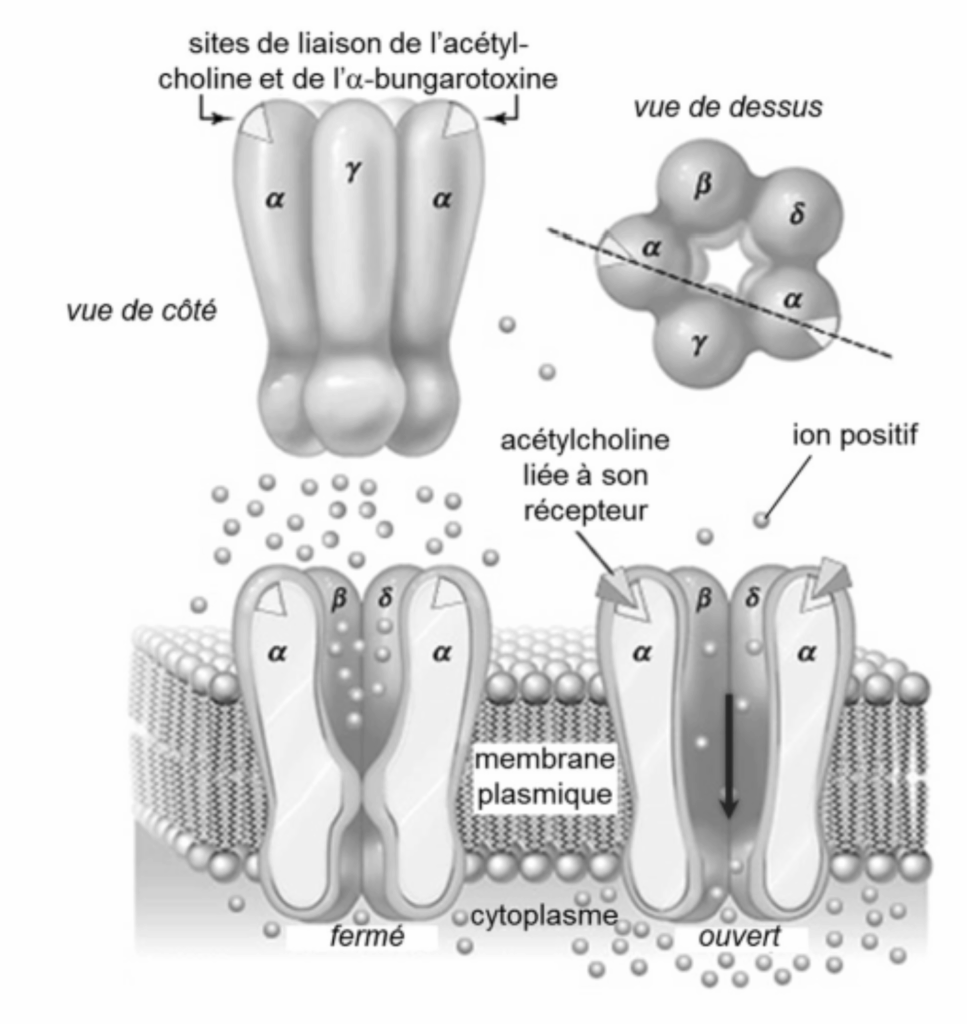

Document 4 : Le récepteur musculaire à l’acétylcholine et l’ α -bungarotoxine

Les récepteurs musculaires à l’acétylcholine sont présents dans la membrane plasmique de la cellule musculaire au niveau des synapses neuro-musculaires.

Ils sont formés de 5 sous-unités protéiques, qui forment une sorte de canal à travers la membrane. Lorsque l’acétylcholine se fixe sur ses récepteurs, le canal s’ouvre, ce qui permet l’entrée d’ions positifs dans la cellule musculaire. C’est cette entrée d’ions qui provoque l’excitation de la cellule musculaire et sa contraction.

D’autres substances que l’acétylcholine peuvent se lier à ces récepteurs. C’est le cas de l’α-bungarotoxine.

Schéma et fonctionnement du récepteur musculaire à l’acétylcholine

Source : d’après Encyclopaedia Britannica et Jones RA et al. (2016). Open Biol. 6:160240

Télécharger le sujet en pdf :

Eléments de correction :